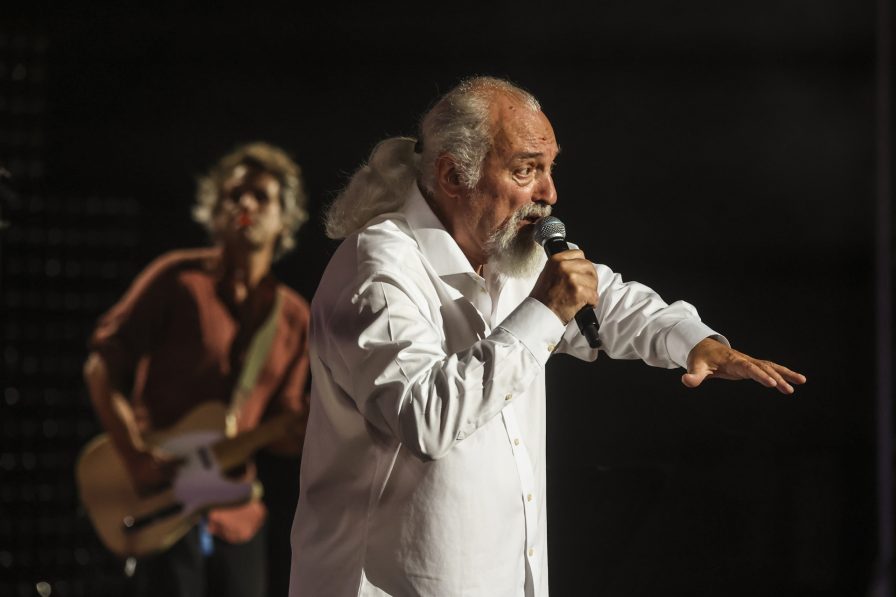

È uno dei padri della musica elettronica italiana, ma anche un costruttore silenzioso di mondi sonori. Tra rigore classico e sperimentazione radicale ha saputo fondere industria e arte. Pianista di formazione, arrangiatore e avanguardista dell’elettronica, Roberto Colombo non ha mai cercato i riflettori, ma ha lasciato orme indelebili ovunque, dai jingle pubblicitari alle colonne sonore della televisione. Cresciuto nella Milano degli anni ’60, quando la musica si ascoltava chiacchierando nei locali, è stato in grado di cogliere lo spirito dell’evoluzione tecnologica, con sguardo sempre rivolto al futuro. La sua forza è stata la capacità di elevare strumenti di nicchia – come il Moog e il Polymoog – allo stesso livello di un’orchestra da Scala. Il suo approccio all’arte rivela un uomo sempre curioso e mai dogmatico: dove molti vedono un vincolo, lui trova una possibilità creativa. A Musicultura 2025, ospite de La Controra insieme a un altro pilastro del panorama musicale italiano, la moglie Antonella Ruggiero, ripercorre un cammino fatto di studio, intuizione e libertà creativa. E lo fa anche in questa intervista.

Lei è cresciuto a Milano, iniziando la sua carriera come pianista professionista nel 1969, per poi specializzarsi nelle tastiere elettroniche, strumento che all’epoca era ancora di uso poco comune. Ci può raccontare come si è sviluppata la sua passione per la musica e in che modo l’ambiente culturale milanese, unito alle sue esperienze personali, ha influenzato il percorso verso la sperimentazione elettronica?

La passione per la musica è arrivata quando avevo più o meno sei anni. Ho cominciato studiando pianoforte, e poi, verso la fine delle scuole medie, ho formato il primo gruppo. In quegli anni c’era una possibilità di suonare di gran lunga superiore a quella attuale: c’erano tantissimi locali dove potersi esibire, perché non essendoci ancora le discoteche sostanzialmente c’erano solo perfomance dal vivo. Quindi la possibilità di suonare era consistente. Poi negli anni ’70 ho iniziato a lavorare. Essere a Milano è stata una notevole facilitazione nell’approccio alla professione. Ho cominciato negli studi di registrazione, dove mi sono accorto che non c’era ancora un utilizzo vero delle tastiere elettroniche, dei sintetizzatori. Ne ho acquistato uno, poi due, poi tre. E mi sono ritrovato a essere uno dei pochi che aveva strumentazione di qualità, la conosceva e la sapeva usare, per cui venivo chiamato in studio per fare sovrapposizioni, soprattutto su basi già eseguite, con i miei strumenti che erano principalmente Moog, Minimoog e Polymoog.

Nel corso della sua carriera ha firmato musiche e jingle per grandi brand come Coca Cola, Alfa Romeo e Lavazza, ma anche colonne sonore per serie televisive come Beautiful e sigle per notiziari come Studio Aperto. In che modo cambia il suo approccio creativo quando lavora su commissione per media commerciali rispetto alla libertà espressiva di un progetto discografico personale?

Questa è una domanda intelligente. Il lavoro su commissione, secondo me, è quello che mi ha dato maggior soddisfazione. Perché, dopo un approccio iniziale un po’ titubante, nel senso che non mi intendevo molto con le persone che mi commissionavano una musica piuttosto che un’altra, ho capito in breve tempo che riuscire a interpretare i desideri e la volontà di chi gestiva una campagna pubblicitaria, con marchi anche importanti, e riuscire a individuare le loro necessità e portare a compimento un lavoro era, professionalmente, l’aspetto più interessante di tutta la mia attività. Lo stesso vale per le sigle televisive: anche lì c’erano sempre delle richieste abbastanza specifiche.

Negli anni ’80 ha avuto modo di lavorare anche nello storico Stone Castle Studios di Carimate, da cui sono passati molti grandi della musica italiana, come Edoardo Bennato che lì le affidò l’arrangiamento di Specchio delle mie brame. Come è stato lavorare in quell’ambiente così singolare, in un castello frequentato da musicisti di ogni genere?

Era uno degli studi più attrezzati e all’avanguardia in Italia, se non il più all’avanguardia. E anche i tre tecnici del suono, che erano residenti, erano veramente competenti: era un piacere lavorare con loro. C’è da dire che, una volta varcata la soglia di uno studio, trovarti in un castello piuttosto che in un altro ambito non è che cambi nella sostanza. È il prima e il dopo. Durante, sei dentro a uno studio per cui fai il tuo lavoro, indipendentemente dal luogo in cui ti trovi.

Il suo lavoro è da sempre legato alla voce di Antonella Ruggiero, sua compagna anche nella vita, di cui ha prodotto l’intera discografia solista. Insieme avete realizzato il progetto sperimentale Altrevie, in cui ha trasformato la voce originale di sua moglie nel brano Libera in una “lingua altra ed estranea”, attraverso tecniche di reverse. Qual è stata la sfida più affascinante nel fondere la naturale leggerezza della sua voce con tecnologie così radicali?

È stato, diciamo, molto semplice l’approccio. La prima volta l’ho fatto quasi per gioco, prendendo la voce di Antonella e trattandola a reverso, ovvero come si faceva con i nastri negli anni ’60-’70. Ho preso delle porzioni di voce e fatto delle nuove musiche su di esse; Antonella l’ha trovato particolarmente interessante, le è piaciuto moltissimo. E allora ci siamo detti: «Facciamone un disco. Inutile? Facciamolo comunque».