Il 21 Aprile a Recanati in programma il concerto in anteprima nazionale con Radio1 Rai ed Antonella Ruggiero

A meno di un mese dalla chiusura del sipario sulle Audizioni live, la commissione d’ascolto di Musicultura rende noti i nomi dei finalisti del concorso: Anonima Noire, Marco Greco, Alessandro Mancuso, Fabiana Martone, Giulia Mei, Alberto Nemo, Numa, Organico Ridotto, Daniela Pes, Pollio, Francesco Rainero, Rakele, Donato Santoianni, Sarah Stride, Davide Zilli, ZoniDuo.

Non sono pochi i numeri che caratterizzano la XXIX edizione del Festival della Canzone Popolare e d’Autore per questo 2018: alla chiusura del bando di concorso, lo scorso autunno, erano 811 gli artisti che avevano inviato le loro canzoni a Musicultura; le sessanta proposte ritenute più interessanti sono state convocate a Macerata per sostenere un’audizione dal vivo, mentre tutte quelle escluse hanno ricevuto un’articolata risposta scritta.

Proprio al termine della lunga sessione di audizioni live, durata un mese intero, è stata designata la rosa dei sedici finalisti di Musicultura 2018.

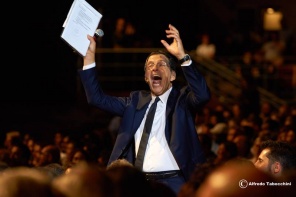

“Veniamo dal grande successo delle audizioni live, – sottolinea il Vice Presidente di Musicultura Ezio Nannipieri – dove la capienza del teatro non è stata sufficiente ad accontentare, purtroppo, la curiosità di tutto il pubblico. È stato bellissimo constatare che il piacere di ascoltare attentamente una canzone, per abbracciarla o magari respingerla, è vivo e che in giro c’è proprio voglia, direi bisogno, di questo. Ora consegniamo ad una platea ancora più vasta – mi riferisco anche al pubblico di Radio 1 Rai – – sedici ipotesi artistiche molto diverse tra loro, tutte credibili e meritevoli di attenzione. Nel loro insieme ci dicono che le espressioni artistiche della canzone popolare e d’autore italiana sono in buone mani e che uno spazio trasparente come quello del concorso, dove si viene e ci si propone in piena libertà, è un valore.”

Nel tragitto che ci separa dalle serate estive dello Sferisterio, Musicultura sarà accompagnata da Radio 1 Rai, media partner che da quasi vent’anni ormai garantisce uno spazio di crescita ed una vetrina trasparente a tanti nuovi talenti, ascoltati e scoperti dal concorso.

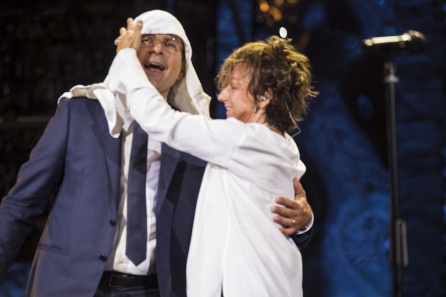

Ad aprire le porte di questa finale ai sedici artisti ancora in corsa, attesi in concerto il prossimo 21 aprile al Teatro Persiani di Recanati, saranno proprio Rai Radio 1 – con John Vignola in veste di conduttore della serata – ed un’ospite d’eccezione: Antonella Ruggiero. L’artista genovese – fino al 1989 voce dei Matia Bazar con i quali vinse il Festival di Sanremo 1978 – proporrà al pubblico di Musicultura una personale antologia musicale, che ci racconti di sé e della sua ricerca musicale.

“Antonella Ruggiero – dichiara il Direttore Artistico di Musicultura Piero Cesanelli – non è solo l’interprete fenomenale che tutti amiamo, è ancor prima un’artista nell’anima, con una curiosità ed un sentimento che la portano ad esprimersi con la verità e il coraggio di chi, se non si ritrova nelle “condizioni” imposte dalla discografia e dal “mercato”, tira diritto per la sua strada. Anche per questo è bello ospitarla sul palco di Musicultura, per i giovani finalisti del concorso l’esempio di un’artista come Antonella è una sorta di bussola.”

I sedici finalisti sono tutti autori oltre che interpreti dei brani che portano in concorso: questa è la cifra che, fra tutte le rassegne, contraddistingue Musicultura, da sempre alla ricerca dell’autenticità artistica che non si esaurisca nella pura fruizione commerciale, e delle proposte artistiche capaci di preservare il connubio tra vita e arte, esperienza e racconto, parola e musica.

Le canzoni dei sedici finalisti diventeranno presto parte del consueto CD Compilation di Musicultura e passeranno già dal 23 di aprile in mano alla programmazione radiofonica di Radio 1 Rai con una cadenza quotidiana nel palinsesto della rete.

La successiva fase del concorso porterà alla selezione degli 8 vincitori che accederanno alle serate conclusive di Musicultura 2018 nel prossimo mese di giugno. Gli 8 vincitori saranno scelti dal pubblico dei social e soprattutto dal Comitato Artistico di Garanzia di Musicultura, formato da: Enzo Avitabile, Claudio Baglioni, Paolo Benvegnù, Brunori Sas,Luca Carboni, Alessandro Carrera, Ennio Cavalli, Carmen Consoli, Simone Cristicchi, Gaetano Curreri, Teresa De Sio, Niccolò Fabi, Giorgia, Alessandro Mannarino, Dacia Maraini, Mariella Nava, Gino Paoli, Ron, Vasco Rossi, Enrico Ruggeri, Paola Turci, Roberto Vecchioni, Antonello Venditti, Giovanni Veronesi, Sandro Veronesi, Federico Zampaglione.

Allo Sferisterio, durante le serate finali, sarà il pubblico ad assegnare il Premio UBI Banca, che assicurerà al vincitore assoluto un assegno del valore di 20.000,00 euro.

Ecco i nomi e le canzoni dei 16 finalisti di Musicultura 2018

ANONIMA NOIRE (Città di Castello – PG)

L’armadio

MARCO GRECO (Roma)

Abbiamo vinto noi

ALESSANDRO MANCUSO (Roma)

126 gradini

FABIANA MARTONE (Napoli)

Memorandum

GIULIA MEI (Palermo)

La Bellezza

ALBERTO NEMO (Rovigo)

Ancora

NUMA (Sant’Oreste – RM)

Domenica

ORGANICO RIDOTTO (Francavilla al Mare – CH)

Seme morte

DANIELA PES (Tempio Pausania – OT)

Ca milla dia dì

POLLIO (Settimo Milanese – MI)

Generico

FRANCESCO RAINERO (Firenze)

Generazione

RAKELE (Campagnano di Roma – RM)

La forma del tuo abbraccio

DONATO SANTOIANNI (Besnate – VA)

Il turno infrasettimanale

SARAH STRIDE (Como)

I Barbari

DAVIDE ZILLI (Parma)

Coinquilini

ZONIDUO (Valsamoggia – BO)

Sam 4 president